上周末赶着PSA上午开门的第一波看了卡地亚当代艺术基金会的“树,树”展览,配合着博物志一期3个多小时的“祖师爷级别”导览看完,这几天又在基金会新开通的B站上看了所有有关的视频,实在太喜欢了,忍不住记下几点有趣的发现:

1、2019年在法国展出时,名字为“Nous, les arbres”,直译成中文是“我们,树”。可是在中文语境里的“我们”和法语语境中的“Nous”并不完全一致,Nous的第一人称意味更丰富,所以中文展览的名字就改成了“树,树”。

2、在PSA的展览比在法国的展览多出了几位中国艺术家的作品,以及一些法国艺术家在疫情期间最新创作的作品。

3、策展思路并非先有作品再寻找主题,而是先有主题,由基金会向艺术家发出以树为主题的创作,再以艺术家为顺序,陈列在一起。艺术家是广义的概念,最后呈现的作品的作者的身份包括画家、建筑师、雕塑家、植物神经学家等,国别也涵盖了法国、意大利、巴西、中国、印度等国,甚至还有亚马逊热带雨林原始部落的亚诺玛米人,呈现了不同领域不同视角下的“树”。

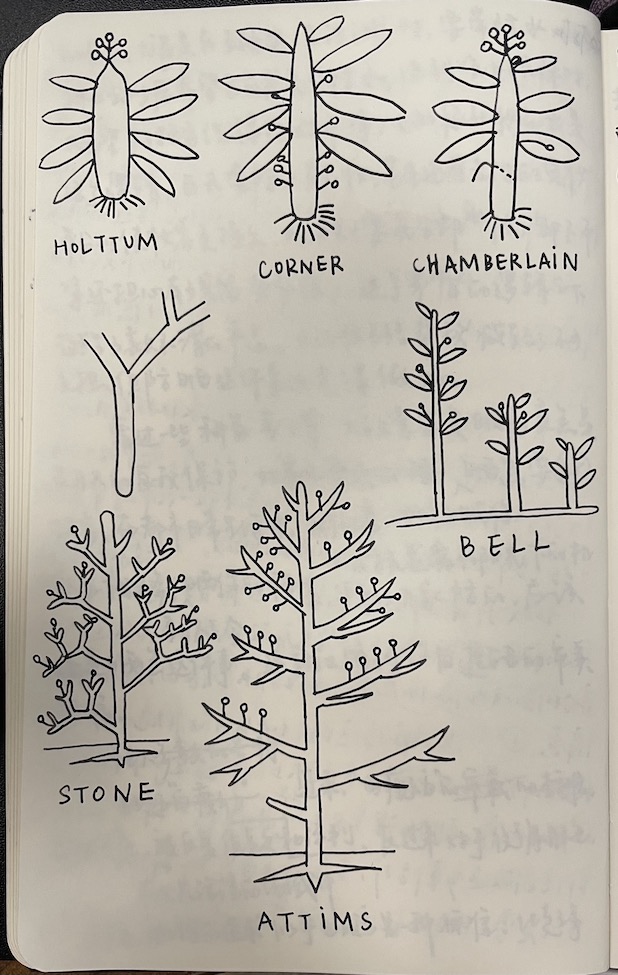

4、植物学家Francis Hallé太有趣了,制作了一个巨大的“冠层气阀”(canopy raft),每天升到高空观察树木,画出了树木的24种结构(目前尚未发现第25种)。比起用照相机按下快门,植物学家对于树木的观察研究都坚持手绘,因为这样可以留意到更多的细节。每一张图都有比例尺,植物学家的绘画有种“精确”的美。照着他画出的结构图,我自己也画了几种结构,果不其然,哪怕我画得是毫不精确的,但是比起光用眼睛看他画出的结构图,用笔临摹时会看到枝丫如何分叉的细节。

5、通过艺术呈现的充满“浪漫”色彩的内涵,逐步被科学研究所证实。比如,Fabrice Hyber在2020年3月法国疫情lockdown初期创作的画作Rosée展现的是一座树木被砍去,只剩下树桩时,在它周围的未被砍伐的树仍会供养着这棵树桩,在地面以下,它们之间通过树根和菌类连接。有趣的是,树木也会认亲戚,年轻的树只会供养它们同一系的老树。这些,都已被植物神经学家Stefano Mancuso的科学研究证实。Fabrice Hyber和他的家人花了40年时间在法国旺代省的山谷里播撒了50万颗树种,他自己的工作室就在附近,作画用的炭笔就是柳树的枝条用火烘烤以后做成的。人类的40年,与树木的40年是两个维度的时间概念,树可能需要几百年甚至上千年来生长老去。你以为树没有变,其实它们每时每刻都在变,只是很慢,太慢,慢到人类无法察觉其变化。所以看待植物时,首先要erase our concept of time. Stefano Mancuso和Fabrice Hyber进行了一场对话,在基金会刚开通没多久的B站账号可以找到视频,除了Rosée呈现的科学内涵以外,他们还讨论了Fabrice Hyber的另一幅画作Indécis,看起来很像树木正在破解迷宫,巧合的是,这也被Stefano Mancuso的科学实验证实了,将树种放在一个迷宫之上,树种的生长轨迹竟能走出这个迷宫(我无法用语言描述这个过程,但大致就是这个意思,展览里有这段视频),而他的科学家朋友们都无法做到。可见树木真的是有智慧的。Stefano Mancuso还提到一个惊人的可怕事实,2020年,人类生产的合成材料的总重量首次超过了所有地球生物的总重量,Fabrice Hyber听到以后,第一反应是,we are buying rubbish! 这场对谈不长,内容很丰富。两位相见恨晚的朋友还相约一起写一本书,如果真的能写成,真是太棒了。

6、从生物机体构成来看,树木是认知端在下,生殖端在上,而人类是生殖端在下,认知端在上。这样看起来,树就是倒立的人,或者说人是倒立的树。巴西艺术家Alex Cerveny的几幅作品就给我这种感觉,虽然他画的是人形,但视角一变,四肢就好像枝丫一样。

7、来自中国福建的达达派艺术家黄永砯在卡地亚基金会的赞助下,在巴黎创作,但他把目光投向每次展览后被丢弃的垃圾(由于都是当代艺术展,垃圾显然比传统的画展、文物展之类更多,因为会有很多装置),垃圾就堆在展览馆后院,“被陈列的”和“被丢弃的”形成鲜明对比。驻基金会现场创作期间,巴黎发生了一场飓风,他住处附近的一棵大树倒下来了,他就试着拯救倒下的树。虽然最后树还是死了,虽然艺术家的动机单纯又可爱,但艺术家也自问,如果没有救这棵树,如果没有人工干预,是不是树就不会死,亦或不管怎样,树都会/不会死去?联想到上海最近的台风,刮倒了路边的树。和Francis Hallé表达的类似,树的生长需要几百年,而上海设县才多少年,路边的树根基不稳,头重脚轻,自然就容易被台风刮倒。

8、来自意大利的建筑师Stefano Boeri受到卡尔维诺充满想象力的小说《树上的男爵》启发,试图在城市中实现“垂直森林”的构想,并且已经在米兰、南京、黄冈、上海、贵州有不同程度的实现,甚至,还为柳州设计了一份“垂直森林城市”的规划,已提交有关部门。我在网上查了查,最新的消息只有2017年的规划递交,新闻里说的是2020年开建,没有更多建设的消息了,不知道是否真的如期开建,还是已经被终止了,亦或,已被改得面目全非,即使做出来也不是原先的构想了。不过,关于“垂直森林”在城市建筑中的实现方式,应该还有许多科技层面、建筑层面的研究和探讨,甚至单单这一个主题,就可以做出一个丰富的展览,我就等着博物志会员群里各位建筑师朋友的分享了。

9、跟着博物志的节目看完展览以后,骑车回家的路上,耳边在放另一档同主题的播客节目,里面提到,树在人类生活中太常见了,常见到我们大部分时间已经忽略,但是以树为源头的木材却在商业社会被崇高化、被符号化。百年木材制成的小提琴音色更好,百年木材制成的家具价格昂贵。确实,我们以为树木成为木材以后已没有生命,但木材的年轮还是会变化的,对于这种随着时间缓慢变化的机理的fetishism,再加上实际效果的好,或许再加上些对工匠、技艺的迷恋,支撑了它的高价。

10、同样还是骑车回家的路上,我一路都在看两旁的树,忘记了中华路加上人民路是个环形,骑了将近半小时,回到了原地……

11、我一直说自己喜欢树,但看得更多的还是城市里的景观树,而大自然、森林中的树,我看得太少了,了解得就更少了。Stefano Mancuso写的两本关于植物学的书已加入reading list了,但我也提醒自己,除了看展览、看书、看影像,还是要更多地走近实体的树本身。